Safia HAOUAR | Ari Folman, ancien soldat israélien, a participé à la guerre du Liban en 1982 à l’âge de vingt ans. Vingt ans plus tard, il réalise qu’il ne se souvient presque plus de son rôle, notamment du massacre de Sabra et Chatila, deux camps de réfugiés palestiniens au Liban. Pour reconstituer sa mémoire, il mène une enquête auprès d’anciens camarades, de psychologues et de journalistes avant de remettre en question la complicité de l’État d’Israël dans ces massacres. Cette enquête devient Valse avec Bachir (2008), un film d’animation autobiographique mêlant documentaire et fiction.

L’animation pour témoigner du réel

Traditionnellement, le documentaire utilise des images d’archives pour attester d’un fait. Ici, Folman fait l’inverse : il emploie l’animation, c’est-a-dire une forme de fiction graphique pour restituer un souvenir réel effacé.

Cette nécessité naît du fait que la guerre elle-même est difficile à saisir et à représenter pour Ari Folman : elle est absurde, traumatisante et incompréhensible. À travers l’animation, le spectateur se confronte directement à cette absurdité : le dessin. Par essence fictionnel, il devient le moyen de témoigner d’une histoire profondément réelle : celle des témoins, de Ari Folman, et des massacres de Sabra et Chatila.

L’animation est presque la preuve de l’impossibilité de représenter pleinement l’horreur et la violence de la guerre, des massacres. Le recours au dessin constitue en lui-même un aveu de limite : il ne s’agit plus de prétendre montrer la réalité telle quelle, mais de reconnaître qu’elle ne peut être retranscrite qu’imparfaitement, à travers une forme subjective et fragmentée.

Dans son film Folman est à la recherche de ses souvenirs, or une caméra est incapable de filmer un souvenir, un rêve, ou une émotion puisqu’ils sont abtraits. Pourtant l’animation permet de les rendre visibles car le support est également abstrait : les rêves de Ari sont représentés par le dessin ce qui nous donne accès à son esprit.

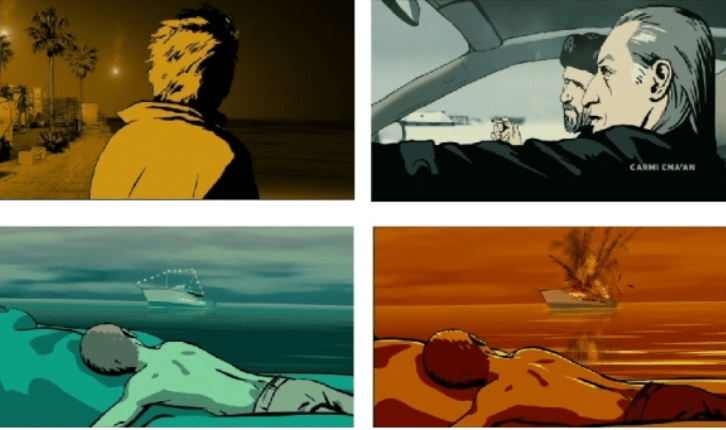

Le film mélange réalité et fiction grâce à son univers graphique. Les styles de couleurs sont utilisés en fonction de l’émotion. Des couleurs naturelles et froides pour les scènes documentaires, jaune et noir pour les cauchemars et le massacre ainsi que des couleurs vives pour les rêves et hallucinations. C’est un des exemples qui montrent que l’animation a un vrai pouvoir émotionnel sur les spectateurs par sa liberté esthétique, c’est un aspect fascinant : quand l’irréel est nécessaire pour ressentir le réel.

Les codes d’un cinéma documentaire : enquêter et animer

Le film combine la figuration animée avec un fort réalisme, en s’appropriant les codes du cinéma documentaire. Ari Folman y mène une série d’entretiens avec ses anciens compagnons de guerre : leurs voix, enregistrées en studio, sont intégrées au film, tandis que leurs corps et leurs visages sont représentés par l’animation.

Cependant, ces témoignages ne sont pas reproduits de manière brute : Folman coupe et réorganise les entretiens au montage afin de les faire correspondre au scénario qu’il a écrit. Le film se construit entre réalité vécue de la guerre du Liban et reconstruction narrative à des fins fictionnelles pour le film.

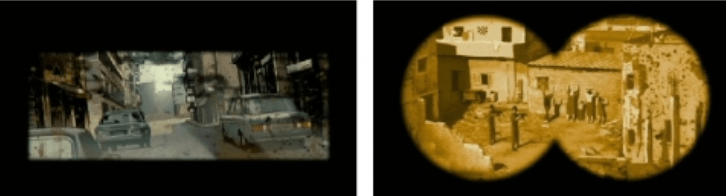

Les entretiens sont présentés selon des caractéristiques formelles proches du reportage et du cinéma documentaire : les témoins sont filmés en plans rapprochés taille, et, au début de chaque récit, le nom et la fonction du personnage apparaissent à l’écran sous forme d’insert textuel, comme dans un documentaire télévisé.

Le réalisme du film vient de la façon dont l’animation est conçue : chaque image imite une prise de vue réelle, avec des dispositifs d’observation et des imperfections visuelles comme reflets, tremblements ou mouvements instables, surtout dans les scènes d’action.

On retrouve dans le détail plusieurs moment où l’animation, le documentaire, et la fiction deviennent un ensemble homogène notamment lors d’une intericonicité (fait qu’une image en rappelle un autre déjà connue). L’un des journalistes en entretien révèle que ce qu’il a vu des massacres de Sabra et Chatila lui rappelle la photographie très célèbre de « l’enfant juif du guetto de Varsovie ». Là encore c’est une image fictive qui représente le réel puisqu’elle fait également écho à une photo qui provient du monde réel également.

À la fin du film, Ari Folman insère de vraies images d’archives, diffusées par la BBC le lendemain du massacre de Sabra et Chatila. Le support visuel change alors complètement, rappelant au spectateur que, malgré la liberté et l’esthétique de l’animation, il s’agit de vrais morts, de vrais massacres d’innocents, non seulement des dessins.

On retrouve cette tension entre fiction et documentaire dans l’animation à travers LeTombeau des lucioles (1988) d’Isao Takahata (Studios Ghibli), inspiré d’une histoire vraie d’Akiyuki Nosaka et situé à la fin de la Seconde Guerre mondiale. On peut également citer La Voix de Hind Rajab (2025) de Kaouther Ben Hania qui raconte, à partir de vrais enregistrements audio, l’histoire tragique d’une petite fille de cinq ans appelant les secours avant de mourir sous les tirs israéliens